投資戦略ウィークリー 2023年7月18日号 ”リスク選好型ドル安、「失われた30年」脱却期待の円高” 2023, 21 July

■“リスク選好型ドル安、「失われた30年」脱却期待の円高”

- 為替相場が急速な円高ドル安に振れている。この要因には米国側の「ドル安」と日本側の「円高」の両方がある。米国では、5月の個人消費支出(PCE)物+価指数、6月の雇用統計および消費者物価指数(CPI)といった一連の経済指標から「金融引締めが最終局面に差し掛かった」との市場の認識が強まった。日本では、7日発表の5月の毎月勤労統計(速報)で現金給与総額(名目賃金)の前年比伸び率が4月の8%から2.5%に市場予想外に拡大したことをきっかけに、27・28日の日銀金融政策決定会合で長短金利操作(YCC)の修正に踏み切るとの観測が高まったことが挙げられる。

- このうち、「ドル安」は米国市場を源流としてから外へ、主に新興国市場やコモディティ市場などへグローバルマネーが流れることという意味で「リスク選好型」のドル安と言える。日本株も恩恵を受ける可能性が高い。ただ、6月までとは異なり、円高の恩恵を受けやすい業種のほうが輸出関連株や半導体関連株よりも買われやすくなる可能性はある。その場合、同じ日本株が買われるとしても、日経平均株価への寄与度が低下することから「買われている割には日経平均の反応が良くない」といった相場になりがちではある。

- 「円高」についても、それが日銀のYCC見直し観測によるものならば、短期金利が変わらないままYCCにおける長期金利の変動許容幅が引きあがることで、金融機関は「長期金利で運用・短期金利で調達」の利ザヤを稼ぎやすくなる。それが融資の伸びに繋がることで「経済の血液」である「カネ」が実体経済に回りやすくなるだろう。また、内田副総裁が最近、「デフレ期に定着していた企業行動にようやく変化の兆しが出てきた」と発言している。YCCの見直しは、日本が「失われた30年間」から今度こそ本当に抜け出せるのではないかとの期待を海外投資家に対して高めこそすれ、日本株を売る要因にはならないと思われる。

- 8月22-24日に南アフリカで開催予定の「BRICSプラス」の年次首脳会議で、加盟国が米ドルに対抗するために金(ゴールド)を裏付けとした「金本位制」に基づく新しい決済通貨の導入が審議される予定だ。どのような影響を金融市場にもたらすかは未知数だが、金先物価格が短期的に思惑で買われる材料になるとは考えられよう。なお、BRICSとはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの頭文字で、イラン、アルゼンチン、サウジアラビアを始め、「グローバル・サウス」と呼ばれる新興国が相次いでBRICSへの加盟申請を行っていると報じられている。年末に向けてのグローバル金融市場の潜在的な波乱要因と捉える余地はあろう。

- 7/18号では、ニッスイ(1332)、ニッポン高度紙工業(3891)、小野測器(6858)、萩原工業(7856)、SIAエンジニアリング・カンパニー(SIE)を取り上げた

■主な企業決算の予定

- 7月18日(火):マネーフォワード、バロックジャパンリミテッド、大庄、日本国土開発、ブロンコビリー、日置電機、(米)モルガン・スタンレー、チャールズ・シュワブ、ロッキード・マーチン、バンク・オブ・アメリカ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

- 7月19日(水): 光世証券、(米)IBM、テスラ、ネットフリックス、ゴールドマン・サックス・グループ、ベーカー・ヒューズ、USバンコープ、ASMLホールディング

- 7月20日(木): ディスコ、ニデック、エイトレッド、アルインコ、(米)インテュイティブサージカル、CSX、キャピタル・ワン・ファイナンシャル、アボットラボラトリーズ、フィリップ・モリス・インターナショナル、ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)

- 7月21日(金): 岩井コスモホールディングス、東京製鐵、アジュバンホールディングス、(米)アメリカン・エキスプレス

■主要イベントの予定

- 7月17日(月)

・G20財務相・中央銀行総裁会議、関連会合(インド・ガンディーナガル、14-18日)、ECB総裁、講演、中国中期貸出制度(MLF)1年物金利、ウクライナ穀物合意の延長期限

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数(7月)、中国小売売上高・工業生産 (6月)、都市部固定資産投資(1-6月)、中国GDP (2Q)

- 7月18日(火)

・LNG産消会議、第3次産業活動指数(5月)

・米マイクロソフトによるアクティビジョン・ブリザードの買収手続き完了期限

・米小売売上高(6月)、米鉱工業生産(6月)、米NAHB住宅市場指数(7月)、米企業在庫(5月)、対米証券投資(5月)

- 7月19日(水)

・訪日外客数(6月)

・米住宅着工件数(6月)、欧州新車販売台数(6月)、ユーロ圏CPI(6月)、英CPI(6月)

- 7月20日(木)

・貿易収支(6月)、主要銀行貸出動向アンケート調査(7月)、首都圏新築分譲マンション(6月)、工作機械受注(6月)

・中国1年・5年物ローンプライムレート(LPR)、トルコ中銀と南ア中銀が政策金利発表、EU外相理事会、米テスラがマレーシアに正式参入、FIFA女子ワールドカップ(8月20日まで、米新規失業保険申請件数 (7月15日終了週)

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月)、米中古住宅販売件数(6月)、米景気先行指標総合指数(6月)、ユーロ圏消費者信頼感指数(7月)、豪雇用統計(6月)オーストラリア&ニュージーランド)

- 7月21日(金)

・ナレルグループが東証グロースに新規上場、全国消費者物価指数(6月)、対外・対内証券投資-株式ネット(7月9-15日)

・ロシア中銀が政策金利発表、スリランカ大統領がインド訪問(22日まで)

- 7月22-23日(土・日)

・スペイン総選挙、カンボジア総選挙

(Bloombergをもとにフィリップ証券作成)

■ナスダック100「特別なリバランス」

米ナスダック上場で金融を除く時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均により算出される「ナスダック100指数」が異例のリバランスを実施することとなった。今月24日にも指数構成銘柄のウエイト再配分の見通しで、詳細は14日に発表予定。

ナスダックの規定によれば、指数構成比率4.5%以上を占める大型株の影響力が合計で48%を超えた場合、ウエイトを減らすことができるとされている。7/12終値ではウエイト4.7%で6位(テスラ)までの累積ウェイトが55.6%に達した。昨年末の場合、ウェイト6.5%で4位(アマゾン・ドット・コム)までの累積ウエイトは44.1%にとどまっていた。リバランスに伴い、対象となるウエイト上位の大型時価総額銘柄のまとまった売り需要が新たに発生することになる点は要注意だろう。

【ナスダック100「特別なリバランス」~ウエイト4.5%以上累計で48%超条件】

■米CPI上昇率・前年比のカラクリ

米労働省が12日発表した6月の消費者物価指数(CPI、季調済み)は前年比3.0%上昇と、5月の4.0%から鈍化。約2年ぶりの小幅な伸びとなった。変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年比4.8%上昇と、前月の5.3%から鈍化。市場では「追加利上げはあと1回」という楽観論が優勢となってきた。

WTI原油先物は昨年6月中旬以降、今年3月の1バレル64ドル台まで下落基調を辿った。CBT小麦先物も同様に昨年6月から今年5月頃まで下落基調。また、米中古車販売価格の代表的指標のマンハイム指数も含めて、軒並み前年比では大幅マイナスで推移。来月以降は基準となる前年分の価格が下落していくことから、足元で需要の減退が見られない限りは、CPI上昇率が上振れしやすいだろう。

【米CPI上昇率・前年比のカラクリ~原油・穀物などは昨年6月まで値上り傾向】

■ドル円相場と物色される業種

6月末に1ドル145円台までの円安ドル高が進んでいたところ月に入って一転して円高ドル安が進行。厚労省が7日発表した5月の1人当たり現金給与額が前年同月比2.5%増と、前月の伸び率を上回ったことから「賃金上昇を伴う物価安定」という日銀目標に近づいたとの見方が強まった。長短金利操作(イールド・カーブ・コントロール)の修正観測も高まっている。

TOPIX-17の業種別では、10月~1月までの円高ドル安局面で「銀行」と「鉄鋼・非鉄」が騰落率上位を占めた一方、「自動車・輸送機」と「不動産」が下位。「商社」は、今年1月~6月にかけての円安ドル高局面で騰落率首位、かつ、今年1月までの円高ドル安局面でも騰落率は上位。外部環境の変化に強いとの見方の一方、買われ過ぎとの見方もあり得よう。

【ドル円相場と物色される業種~直近の円高ドル安時は銀行と鉄鋼・非鉄】

■銘柄ピックアップ

ニッスイ(1332)

669.2 円(7/14終値)

・1911年に田村市郎が下関で創業後1943年設立。漁撈・養殖など水産事業、食品の加工・チルド等の食品事業、医薬原料・機能性食品等のファイン事業、および冷蔵倉庫等の物流事業を営む。

・5/12発表の2023/3通期は、売上高が前期比10.7%増の7681億円、営業利益が同9.6%減の244.88億円。水産事業は国内外の販売好調および国内養殖事業の改善継続、北米加工事業のコスト削減の寄与により同14%増収、同46%営業増益。食品事業は同16%増収も同26%営業減益。

・2024/3通期会社計画は、売上高が前期比4.1%増の8000億円、営業利益が同10.3%増の270億円、年間配当が同2円増配の20円。ブリ養殖事業開始後20年で開発した人口種苗100%完全養殖「黒瀬ぶり」は年中変わらぬ旬の味。AIとIoT活用の独自自動給餌システムでの養殖「境港サーモン」も好評。黒瀬ぶりは海外輸出、寿司ネタで外国人に人気のサーモンは海外で養殖拡大方針。

ニッポン高度紙工業(3891)

2145 円(7/14終値)

・1941年に高知市で設立。電気絶縁用セパレータ紙の専業大手であり、アルミ電解コンデンサ用および電池用のセパレータ製造・販売を主事業とする。アルミ電解コンデンサー用は世界シェア6割。

・4/27発表の2023/3通期は、売上高が前期比2.7%減の175.86億円、営業利益が同18.2%減の33.27億円。アルミ電解コンデンサ用セパレータは民生機器向け需要減少が響き同5.4%減収。一方、機能材は海外向け電気二重層キャパシタ用セパレータの増加により同7.1%増収だった。

・2024/3通期会社計画は、売上高が前期比2.3%増の180億円、営業利益が同6.8%増の31億円、年間配当が同横ばいの50円。アルミ電解コンデンサ用セパレータは電気自動車(EV)市場拡大に伴うリチウムイオン電池向け、および省力化に伴う産業機器向けの需要増が見込まれるほか、機能材は脱炭素の環境関連市場向けの伸びが期待される。株価はPBR1.0倍近辺で下げ止まり傾向。

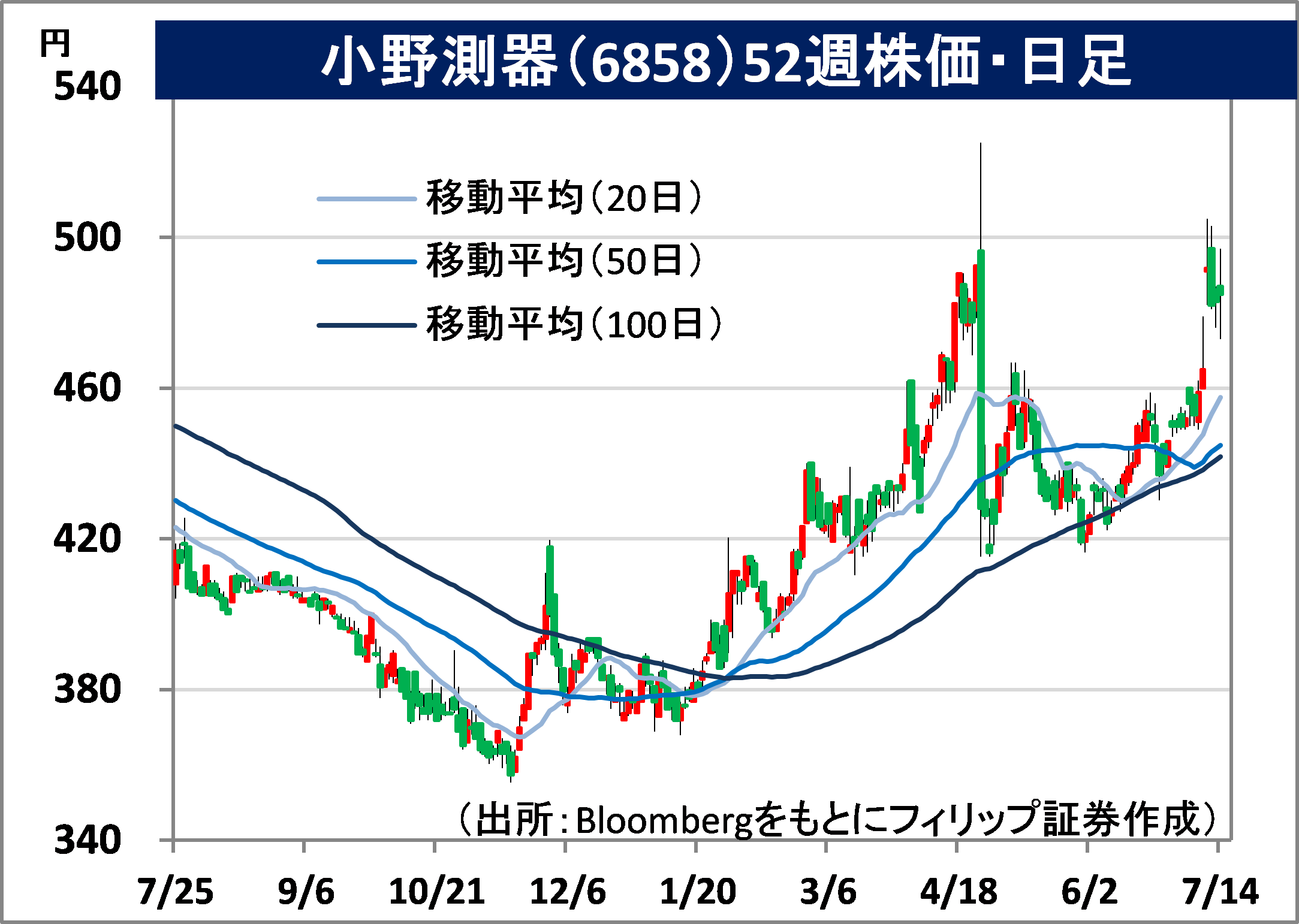

小野測器(6858)

485 円(7/14終値)

・1957年設立のデジタル計測機器大手。各種センサ類や回転・速度計測機器、音響・振動計測機器など「計測機器」、および音響・振動その他に係る「特注試験装置及びサービス」を主に営む。

・4/25発表の2023/12期1Q(1-3月)は、売上高が前年同期比18.0%減の27.84億円、営業利益が同92.4%減の32百万円。受注高が同24.4%増と堅調も、部品供給不足が課題となる中で顧客の設備発注におけるリードタイム確保に伴い、1Qに集中していた納期の分散傾向が売上減に繋がった。

・通期会社計画は、売上高が前期比14.4%増の125億円、営業利益が同7.2倍の4億円、年間配当が同5円増配の10円。3月末受注残高は計測機器が同10.1%増、特注試験装置及びサービスが同34.2%増と先行き見通しは安定的。電気自動車(EV)関連の案件にも強く、試験機は各開発のステップに対応したアプリケーションを開発。自動車メーカーの電動・電装化の進展が追い風となろう。

萩原工業(7856)

1468 円(7/14終値)

・1962年に岡山県倉敷市で糸用ポリエチレン糸の製造販売で設立。ブルーシートやコンクリート補強繊維の「合成樹脂加工製品事業」、および産業機械スリッターの「機械製品事業」を主に営む。

・6/12発表の2023/10期1H(11-4月)は、売上高が前年同期比9.9%増の159.30億円、営業利益が同36.2%増の10.10億円。合成樹脂加工製品はコンクリート補強繊維「バルチップ」等が海外向け中心に堅調で増収増益。人工芝製品も需要回復。機械製品は増収も、電装品の調達難で減益。

・通期会社計画は、売上高が前期比3.5%増の310億円、営業利益が同23.4%増の17億円、年間配当が同14円増配の50円。建築現場の資機材野積みカバーで使われるブルーシートで同社は国内シェア約9割。防災シートも軽量・高防音性の高技術。老朽インフラ補修で需要増が見込まれる。バルチップはコンクリート耐久性を高める資材として世界55ヵ国の構造物に採用、世界シェア2割。

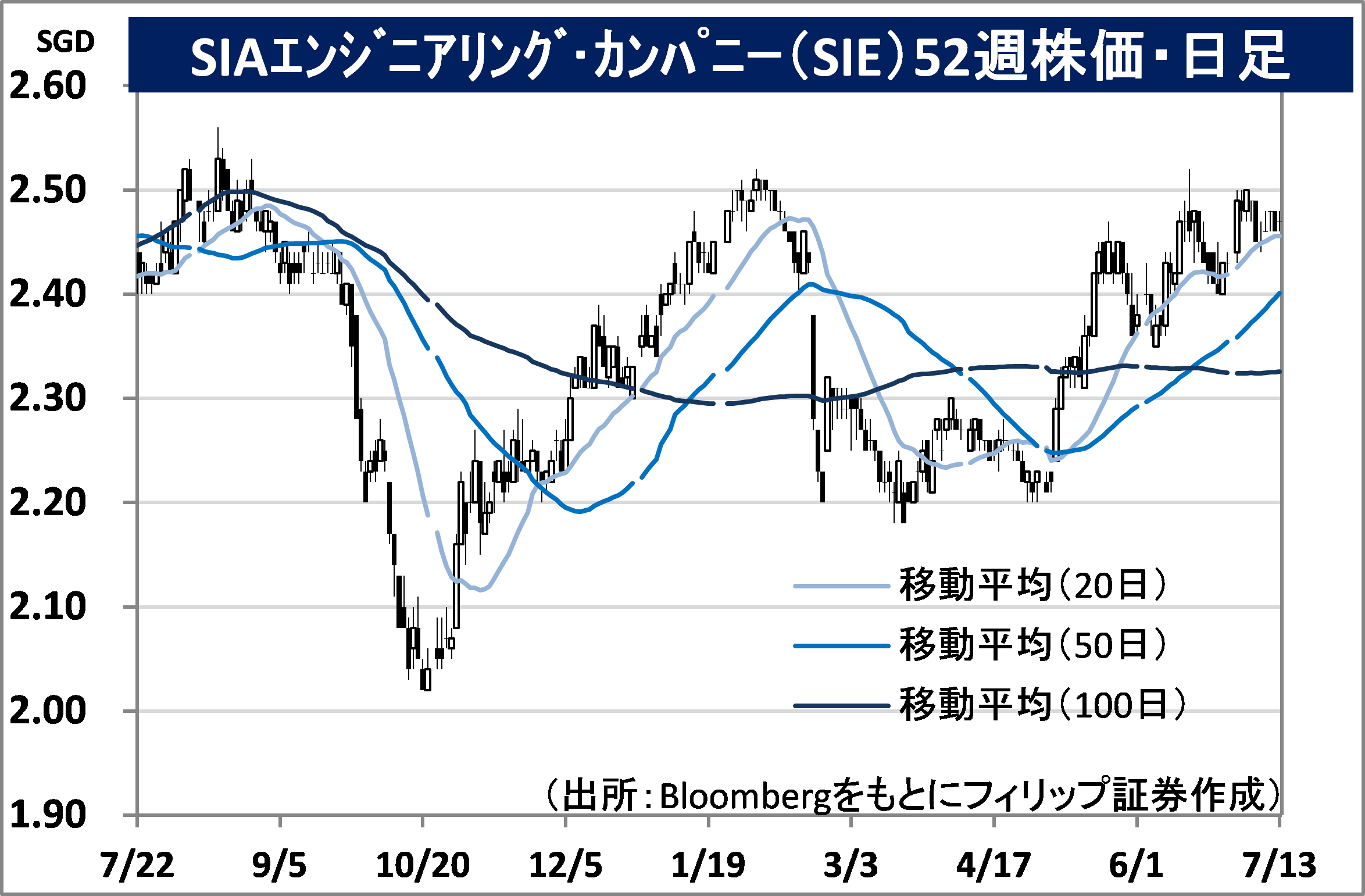

SIAエンジニアリング・カンパニー(SIE)

市場:シンガポール 2.47 SGD(7/13終値)

・1992年にシンガポール航空エンジニアリング部門から分離独立しその子会社となった。アジア有数のMRO(メンテナンス・修理・オーバーホール)業者。戦略的提携による合弁事業拡大に注力。

・5/8発表の2023/3通期は、売上高が前期比40.6%増の7.96億SGD、営業利益が▲26百万SGDへ赤字幅拡大も、前期計上の政府賃金支援金および関連会社・合弁事業に係る税金引当金戻し入れといった一時的要因を除く調整後純利益は前期▲47百万SGDから55百万SGDへ黒字転換。

・同社・子会社および関連会社と合弁事業を含めた企業グループ全体の2023/3通期売上高が2020/3通期比で6%増とコロナ禍前を超えた。今年3月の航空便数がコロナ禍前水準の約80%まで回復する中で今後の回復ペース減速が想定されるも、3月末で8ヵ国22社に跨る戦略的提携に伴う合弁事業の再編と拡大による成長が見込まれる。親会社グループの世界拡大戦略も支援となろう。

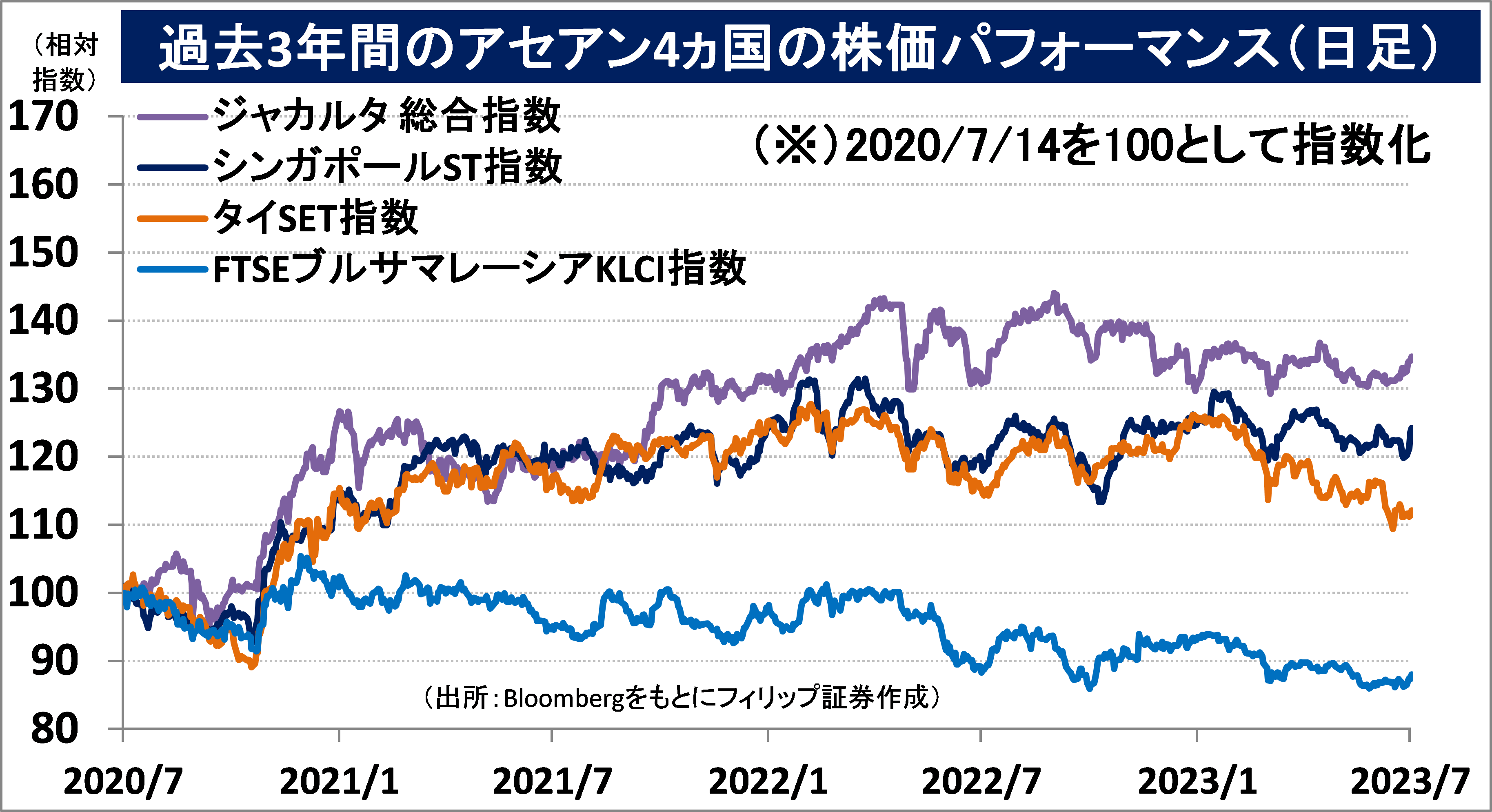

■アセアン株式ウィークリーストラテジー

(7/18号「シンガポール株で重要なテマセクHD」)

シンガポールの政府系投資会社テマセク・ホールディングスの2023/3通期運用成績が11日に発表され、株主総利回り(TSR)が▲5.07%と、2016年以降の最悪を記録。3月末の純資産価値も3820億SGDへ減少した。同社CEOは経済のデカップリング(切り離し)や保護主義、エネルギー安全保障・再エネシフトに関連するコストなどのリスクを強調した。

同社が普通の機関投資家と根本的に異なるのは、主にシンガポール主要企業の主要株主として経営に介入することで自らリターンを改善し得る立場にある点だ。同社出資の複合企業ケッペルと石油掘削装置建造大手セムコープ・マリンの海洋事業統合など大胆な事業再編を主導したのはその一例。シンガポール株投資では、テマセクによる出資の有無が大きなポイントと考えられよう。

ID: @349vshmi

ID: @349vshmi